الصلب والمصلوب ودعوة الإلحاد في مصر

لا يمر أسبوعٌ دون أن أتقابل مع شخصٍ أو أكثر من الذين يقولون إنهم ملحدون. حتى في رحلة إلى شمال الولايات المتحدة، إلى أقصى مكان فيها، وهو “ألاسكا”، تقابلت مع أسرة من استراليا، هجرت المسيحية بدعوى أن كل الحروب المدمِّرة التي عانت منها الإنسانية، كانت حروب قام بها الذين يؤمنون بالله. وعندما سألتُ رب هذه الأسرة عن هذه الحروب، قال:

الحرب العالمية الثانية التي ذهب ضحيتها ما يزيد على 60 مليون إنسان، ودُمرت فيها مدنٌ، وكانت أفظع صراع دموي لازال جيل الذين حاربوا يذكرونه، لا سيما ما يعرف D. Day وهو يوم نزل الحلفاء على شاطئ نورماندي في فرنسا ..

وسألت الرجل: هل كانت النازية في ألمانيا، والفاشية في إيطاليا دعوة دينية؟ وصمتَ.

وسألته ثانيةً: هل كانت الحرب المدمرة التي خاضتها اليابان في الشرق الأقصى دينية؟ وسكت.

ولكنه استعاد أنفاسه، وقال: ولكن الجيوش الألمانية والحلفاء كان فيها مقاتلون من الذين يؤمنون بالله.

فقلت: هذا صحيح؛ لأن الخضوع للسلطان المدني هو تعليم مسيحي يفصل بين ملكوت الله وممالك الأرض، وطالما نحن نحيا الملكوت في الروح القدس، ويملك الله علينا في المسيح، فإن الفصل بين الأبدي والزمني، هو فصلٌ أنقذ الحياةَ من الفوضى العارمة؛ لأن تطبيق مبادئ الملكوت على الأرض، بكل ما فيها من تعقيدات، يفسد الحياة الأرضية والحياة السماوية معاً، لأن غفران الخطايا هو مسألة شخصية لا يمكن أن تُنقل إلى حياة شعب يدافع عن كيانه، ويغفر العدوان ويتحول إلى عبيد. كما أن الفقر الاختياري والبتولية، هذه اختيارات شخصية لا يمكن أن تصبح عامة عند كل البشر. وللفيلسوف الدنماركي الوجودي كير كجارد عبارة مشهورة: “لو آمن كل البشر بالمسيح المصلوب، فهذا يعني أن هناك خطأ ما قد حدث؛ لأن الصليب هو شريعة البالغين، فالعالم لن يكون مسيحياً في أي يوم من الأيام، إلَّا إذا تم تزييف التعليم الذي يبرز بشكل خاص الحياة المصلوبة”.

حديثٌ طويل جرى مع واحدِ من جيلٍ، أو أكثر شَهد النهضة الإنجيلية الأمريكية التي تدور حول أن خطايانا هي التي صلبت المسيح وليس محبة الله هي سبب صلب المسيح. لأن تحديد الإنجيل بهذا الشكل يعني أن الله أحبنا بسبب مشكلة، وهي الخطية، وأن الخطية هي التي حرَّكت المحبة الإلهية، وهذا يعني بالضرورة أن الله ليس محبة، وأنه في الحقيقة لم يكن حراً في تقديم محبته للانسان.

الإله المصلوب بالجسد:

مما لا شك فيه أن مشكلة “الشر”، ومعها أيضاً مشكلة “الألم” تزعج أي إنسان مهما كان الانتماء العرقي أو الثقافي أو الحقبة التاريخية التي يحياها هذا الإنسان. مشكلة الشر قال عنها بردياييف إنها تمثل “اللامعقول”، وبالتالي التصدي العقلي لها مستحيل، ولأنها غير قابلة للتحليل والدراسة الفلسفية، ومعها أيضاً مشكلة الألم.

ومشكلة الألم أكثر تعقيداً؛ لأننا نرى أبرياء مثل الأطفال الذين يولدون ولهم تشوهات خَلقية أو بأعضاء ناقصة أو يُولدون بدونِ أعين، مثل أشهر عمياء “هلين كيلر”، بل والإصابات بالأمراض التي تؤدي أحياناً إلى فقدان عضو أو انعدام كفاءته. والسؤال الخالد: لماذا يسمح الله بهذه الأمور؟

بالطبع هناك شرور مصدرها الإنسان نفسه، وهي الانقسام والتناحر والصراعات الدولية على المواد الأولية ومصادر الطاقة …. الخ. لازال المجتمع الانساني يحيا بشريعة الغاب، وهي افتراس الضعفاء. وهناك مشاكل خلقها الانسان في إخضاع البيئة، فقد أدى التوسع الزراعي لفقدان أكبر قدر من المياه الجوفية في ولاية كاليفورنيا، وملايين الأفدنة مهددة بالعطش؛ لأن التوسع الزراعي اعطى الولايات المتحدة قدرة على تصدير القمح والمواد الغذائية، وهذا لن يستمر بالشكل الذي كان عليه سابقاً. وبالطبع، سوف يضرب الكساد ولاية كبرى وترتفع نسبة البطالة وتكثر السرقات وينال الأبرياء من البشر نصيباً من العنف الدموي.

وهناك أيضاً مشاكل الزلازل وارتفاع درجة الحرارة وغيرها من ظواهر طبيعية لا تزال غير مفهومة بشكل علمي كامل ..

هذه كلها أمور تبدو كما لو كانت من صنع الإنسان، ما عدا ثورات البراكين والزلازل والفيضانات.

الرؤية المسيحية الأصلية ترى أن الله أخضع الكون كله للإنسان، وأن الإنسان وُضِع قليلاً عن إلوهيم حسب النص العبراني لمزمور 8 وهو أقدم نشيد ديني يجعل الإنسان “إلهاً” للكون. ولكن فقدان هذه السلطة الملوكية “أخضعت كل شيء تحت قدميه”، ظاهرٌ بشكل واضح، ولذلك يُعد الإصحاح الأول من الرسالة إلى العبرانيين وهو مقارنة الرب يسوع بالملائكة، والتأكيد على أن مزمور 8 هو عن “ابن الانسان” يسوع الذي وُضِع قليلاً على إلوهيم أو الملائكة -حسب السبعينية- تجعلنا نرى مشكلة الشر والألم برؤيا أخرى، وهي أن الكون يمر بمخاض كوني لا يمكن فصله عن مخاض الطبيعة الإنسانية نفسها التي تعبُر من الموت إلى الحياة، ومن الخطية إلى القداسة، وهو ملخص (رو 8: 18-24)، وأن هذا المخاض هو انتظار الخليقة تجديد الإنسان، وكأنها تصرخ وتطالب به لكي يحدث، هو أن يعود أولاد الله إلى حرية الإنسان من كل قيود الشر والألم والموت بشكل خاص لكي يتم تجديد الإنسان.

في قلب هذه الرؤيا القادمة لحياة كونية جديدة، نرى محور التجديد، وهو الإله المصلوب إنسانياً، أو بالجسد، حسب اعتراف الكنيسة، فهو يعاني معنا، فقد جاء لكي يقدِّم لنا صوراً متعددة عن الملكوت، ولعل القارئ المدقق يرى أن الأمثال الخاصة بالملكوت كلها تدور حول الجديد الآتي مثل مثل الزارع – الابن الضال، وغيرها من أمثال لا ترى في الملكوت إلَّا “الوليمة”، ليست إلَّا سعي الراعي الصالح للبحث عن خروف واحد وعن دينار مفقود.

كان العلامة أوريجينوس هو أول من قرأ عبارة سفر الأعمال: “أزمنة رد كل شيء التي تكلم عنها الله بفم جميع أنبياؤه القديسين منذ الدهر” (أع 3: 21)، ورد كل شيء حسب اليونانية Apocatastasis هو تجديد الخليقة الشامل؛ لأن هذا يُعدُ انتصاراً للمحبة الإلهية التي لا يمكن أن تقف عند حدٍّ، وهي المصالحة الكونية مع كل الخليقة. وطبعاً، قفز في شرح هذه الرؤيا الخطاة الأشرار والشيطان. وتاريخياً، لم يذكر العلامة أوريجينوس نفسه شيئاً، فهو قد أشار إلى نار جهنم الأبدية في العظة 18 على نبوة ارميا، وأن المصالحة أو تجديد الكون كما يقول أوريجينوس نفسه: “ليس تعليماً أو عقيدة، بل هي مجرد محاولة للفهم يجب أن نهتم بها” (جيروم رسالة 124 فقرة 4 إلى Avitus).

وفي الترجمات اللاتينية لرجلٍ أحب أوريجينوس، وهو رفينوس، وضع عدة كلمات لاتينية مثل “teca” أي ربما، أو dokei بمعنى يبدو لي، ولعل أفضل النصوص هو شرح إنجيل متى 3: 886 عن الظلمة الخارجية، إذ يقول العلَّامة:

“يُطرحون في الظلمة الخارجية حتى يفهم هؤلاء ويتجددون ويصبحون مستحقين للخروج من هذه الظلمة، وربما لهذا السبب الذي لا نعرفه عندما نقرأ في كتابات واحد عاش قبلنا (أكليمنضس السكندري) الذي شرح الظلمة الخارجية على أنها خارج الكون. وإذا أردنا أن نعرف إذا كان شرحه صحيح، فإن هؤلاء غير المستحقين، قد طُردوا من الكون إلى الهاوية التي شرحها (اكليمنضس) على أنها ظلمة بلا نور، ولذلك هؤلاء هم خارج تجديد الكون”.

وفي العظة 8 على سفر اللاويين فقرة 5 كان العلَّامة قد شرح بأن هناك خطايا يمكن التطهير منها بعد الموت، “وأخرى غير قابلة للتطهير”، وهو هنا كعادته يقدم رأيه ولا يشرح عقيدة. ونص سفر الأعمال يسير في هذا الاتجاه، ومع إرادة الله بأن يخلص كل البشر (1تيمو 2: 4). وسار على نفس المنهج غريغوريوس النيسي واسحق السرياني ومكسيموس المعترف. ولم يقبله ذهبي الفم ولا كيرلس الكبير.

هنا نرى صراع الوعي الإنساني بمشكلة لا يمكن حلَّها عقلياً؛ لأن المحبة الإلهية ليس لها حدود تقف عندها، ولكن مع ذلك، فإن فرز الخراف عن الجداء، والنار وجهنم ليست مجرد إشارات عابرة يُستهان بها، وإنما -كما شرح العلَّامة أوريجينوس في كتاب المبادئ- إن أبدية الشر تجعل الشر إلهياً؛ لأن الله هو وحده الأبدي، وأعمال الإنسان -مهما كانت- لا يمكن أن تصبح أبدية لأنها صادرة من مخلوق ..

هذه تمنيات ورؤيا لم تأخذ بها الكنيسة الجامعة، ولكن خارج التعليم الرسمي يقف من يرى أن للشر نهاية، وأنه لا يمكن أن ينال صفة إلهية، وهو الصفة الأبدية. ولذلك كتب الأب اللاهوتي الكبير Von Balthasar كتاباً جيداً بعنوان Dare we hope all men be saved وأضاف للعنوان أن البحث يتضمن خطاباً قصيراً عن جهنم with a short discourse on hell نُشر بالإنجليزية في 1988.

تحدِّي المصلوب للإلحاد:

المصلوب بالجسد أنزل الألوهةَ من عرش التفرد والعزلة إلى مخاض الألم بل والموت ونزل إلى القبر.

كنت أُدرِّسُ فصلاً في مدرسة شبرا الثانوية، وكانت حصة “دين”، وقبل عيد القيامة، أي أثناء أسبوع الآلام جاء طالب مسيحي وأعطاني ألبوم صور عن الصلب والدفن والقيامة. وفي حجرة المدرسين، كان يجلس بجانبي مدرس مسيحي، وآخر مسلم، وبدأت أفحص الصور. كانت هناك صورة لدفن المسيح يحمله يوسف الرامي ونيقوديموس. وسألني المدرس المسلم، وكان صديقاً: ما هذه الصورة؟ فقلت له: هذه صورة دفن عيسى المسيح. ولم يعلِّق الرجل بكلمة. كان مهذباً جداً، ولكن المدرس المسيحي قال بصوتٍ عالٍ: يا أخي قول الحق. ده ربنا رايحين يدفنوه. وانزع الصديق المسلم، ونظر إليَّ وقال: ده صحيح؟ فقلت له: “ربنا في الجسد”. وتمتم: رايحين يدفنوه، يا ساتر يا رب. وجذب كرسيه بعيداً. أذكر هذا الواقعة كما لو كانت قد حدثت أمس، إذ بدت فكرة الإله الذي يعاني الموت -حتى في الجسد- ضد القوة، وضد العزة الإلهية، وضد كل ما يمكن للعقل أن يتصوره عن الله. لقد مرّت قرابة 40 عاماً تقريباً على هذه الواقعة، وتأتي أحداثٌ كثيرة تؤكد القتل باسم الله. التعذيب لمن يختلف في الرأي، بل وأضافت السلطات الكنسية عليها الحرمان. صار الله في “جيوب” قيادات دينية لم تحاول أن تُعلِّم الناس عن الرحمة والعدل (تحوَّل العدل إلى الانتقام) والله جالسٌ على عرش عظيم يراقب ما يحدث على الأرض ولا يهمه شيء.

عندما كتب اللاهوتي الألماني Jurgen Moltmann كتابه الذي نُشر بكل اللغات الأوروبية الحديثة:

The Crucified God: The Cross as the Foundation and Criticism of Christian Theology.

وطُبِعَ عدة طبعات آخرها 1993، أحدث الكتابُ ضجةً؛ لأن العنوان ليس فقط الإله المصلوب، بل الصليب أساس نقد اللاهوت المسيحي. والنقد هنا ليس التدمير، بل إعادة تقويم الفكر. فقد جاءت ضربات الفلسفة الأوروبية بالذات لكي تضع الله فوق كل ما هو حادث في الزمان والمكان والإنسان، أي ليس له صلة بالكون ولا بمحنة البشرية.

لكن كان أضعف ما جاء به الكتاب هو الاتهام بأن الآباء اليونانيين وضعوا آلام المسيح خارج تاريخ الإنسانية، ولم يحاولوا أن يجمعوا بين معاناة الله الروحية -أو الأدبية كما كان أستاذنا وهيب عطا الله يقول- والجسدية؛ لأن التجسد لا يفصل اللاهوت عن الناسوت بشكل يمنع حتى استمرار المسيح بعد دخوله إلى المجد من أن يشعر بمحنة وعذاب البشر، كأنه بعد الصعود، فَقَدَ إنسانيته، بينما تعلن رسالة العبرانيين لمن يعيشون في بوتقة الألم أن الرب نفسه “رحيماً ورئيس كهنة أميناً في ما لله حتى يكفِّر عن خطايا الشعب. لأنه في ما هو قد تألم مجرباً يقدر أن يعين المجرَّبين” (عب 2: 17-18) ولا يجب أن نفقد الشطر الأول وهو:

- رئيس الكهنة الرحيم الأمين في ما لله.

- يكفر، أي يرفع، ليس بالاستماع فقط، بل بقبول المعاناة ومشاركة المجربين.

- ويعين المجرَّبين بالصبر والثبات ومواجهة الموت لأن هذا هو حمل الصليب.

لأنه “ذاق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد” (عب 1: 9)، بل تضيف الرسالة: “لأن لنا رئيس كهنة … يرثي لضعفاتنا، بل مجرَّبٌ في كل شيء مثلنا بلا خطية (ولذلك) فلنتقدم بثقة إلى عرش النعمة لكي ننال رحمةً ونجد عوناً في حينه ……. تعلَّم الطاعة مما تألم به” (عب 4: 15 – 5: 8).

هذه هي سمات الشركة الحقيقية: لأن المسيح لم ينتهِ بعد من خدمته الكهنوتية بعد صعوده. وجلوس الرب عن يمين الآب لا يعني أنه فَقَدَ الإحساس، وفَقَدَ الشركة، وفَقَدَ إنسانيته؛ لأنه رأس الجسد الكنيسة، أي المؤمنين (1كو 12: 27).

عندما يصبح الناسوت شبحاً أو ظلاً للاهوت، يفقد الإنجيل بشارته بالفرح والتجديد الشامل المدعوة إليه الخليقة، حتى وإن كان هذا التجديد قد انزلق في المصالحة الكونية وتوقف عندها، وشَنَّ عليه حرباً ضروس، المجمع الخامس في القسطنطينية (543)؛ لأن كتابات العلَّامة، صارت أحد مرجعيات الشيع التي كان تمزق وحدة الكنيسة الجامعة وتنادي بتناسخ الأرواح.

إذا تركنا الهجوم على العلَّامة وخوف المتشددين، فإننا أمام الصورة الكاملة كما وردت في (رو 8: 21-23) عن مخاض الخليقة، وهو موضوع لا يمكن فصله عن الآلام الرب يسوع الإله المصلوب بالجسد:

أولاً: لأن تجديد الكون هو تجديد لكل الأشياء حسب (أع 3: 21)، وهو ما جعل الرسول بطرس يصف هذا التجديد بأنه ما كان الأنبياء نطقوا به، وهو حتماً: أن يرقد الحمل مع الذئب والأسد يأكل التبن (أش 65: 25)، وهو تحوُّلٌ جذري في الطبيعة يحدث على مستوى الكون. طبعاً الذي يرسف في أغلال الألم ومصائب الدهر، يريد أن يرى ذلك في أيامه، وعندما لا يتحقق ذلك، يفقد الرجاء.

ثانياً: نحن البشر لا يمكن فصلنا عن النظام الكوني الذي أُخضع للبطل (رو 8: 20) والبطل، أي انعدام غاية واضحة للمعاناة.

إذن، المصلوب يتحدى الإلحاد:

أولاً: لأنه ليس بعيداً عن عالم يعاني، بل هو شريكُ هذه المعاناة.

ثانياً: إنه ليس متفرجاً، بل يدعو كل الكائنات إلى تجديد تام حيث تقوم السماء الجديدة والأرض الجديدة من السماء الأولى والأرض الأولى.

نحن ننتظر، والانتظار صعبٌ على متألم يستعجل الحل.

آمين تعال أيها الرب يسوع.

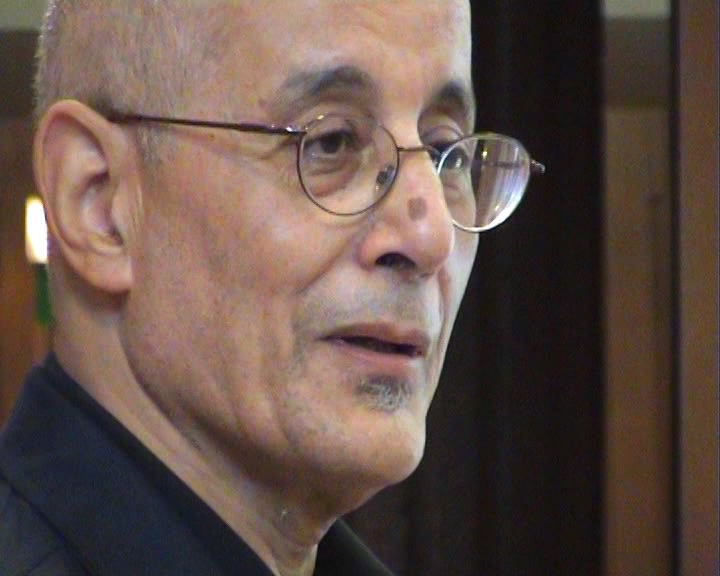

دكتور

جورج حبيب بباوي

تعليق واحد

هذا مقال رائع جدا ، الله يباركك