الشرح والتفسير

الفرق بين الشرح والتفسير غيرُ ظاهرٍ في الأداب العربية المسيحية. ولذلك، لدينا شرح الآباء وعظات الآباء على الكتاب المقدس. ولم يستخدم الآباء العظام كلمة تفسير إلَّا في حدود ضيقة جداً، وهي ظروف الدفاع عن الإيمان ضد الهرطقات.

الشرحُ دائماً هو شرحٌ عقيدي، والمثال الواضح على ذلك، هو الشرح الذي قدَّمه القديس كيرلس لإنجيل يوحنا؛ لأن الشرح يتناول المضمون الذي يحتويه النص، وما هو متعلق بهذا المضمون. وعلى سبيل المثال، رغم تعدد الأمثلة، يقول القديس كيرلس السكندري إن الرب يسوع جاء إلى عرس قانا الجليل لكي يبارك الزواج، وهو ما لم يذكره النص، وإنه جاء لكي يقدس بداية الوجود الإنساني الذي يتم باتحاد الرجل والمرأة، وهو ما لم يذكره النص بالمرة([1]).

فالشرح إذن يأخذنا إلى المجالات التالية:

أولاً: علاقتنا الجديدة في يسوع المسيح مع الآب والروح القدس.

ثانياً: ما يقدِّمه التدبير من نعمة وعطايا، يذكرها النص مثل “شركة الروح القدس” (2 كور 13: 14)، ولكن لا يمكن تفسيرها حسب النص، بل حسب التدبير؛ لأن الشركة والشركاء هي أهم ما جاءت به شركة المحبة الثالوثية.

ثالثاً: سكنى الله الثالوث فينا، مثل: “يحل فيه كل ملء اللاهوت جسدياً وأنتم مملوؤن فيه” (كو 2: 9 – 10). والامتلاء من اللاهوت يحدده التدبير، في بقاء الإنسان إنساناً مع نوال كمال الشركة في الحياة الإلهية، وهي حياة القداسة، الصفة الذاتية لأقنوم الروح القدس، والذي يُشارِك فيها الآب والابن.

إذن، الشرح هو عودةٌ إلى التدبير، أي عودة إلى شهادة النص، لا إلى تفسير النص؛ لأن تفسير النص حسب كلمات النص لا تؤدي عادةً إلى اتساع الرؤيا لمجال التدبير، بل الانحصار في معاني الحروف والكلمات؛ لذلك الشرح الكنسي هو ذلك الشرح الذي يلتزم بما يقدمه الثالوث من عطايا، وهي ثوابت لها صفة الأبدية مثل البنوة، ومثل ميراث الملكوت.

لكن، ما هو التسليم الكنسي؟

هو أولاً: ما يقدمه “مجال الأسفار” (ضد الأريوسيين 3: 28، 29، 35). والشرح حسب “الحس الكنسي” (ضد الأريوسيين 1: 44)؛ لأن العودة إلى اليهودية، وشرح الأسفار بالطريقة اليهودية، هي شرح الأسفار بدون التجسد، وهنا تكون العودة إلى الأسفار وحدها، وفهم هذه الأسفار حسب الفهم الذاتي، يجعل مَن يفسر، بلا “تمييز” (ضد الأريوسيين 1: 52)، بل ويجعل لهؤلاء قاعدة للتفسير canon تختزل كل ما في الأسفار إلى فكرهم الذاتي (ضد الأريوسيين 1: 52).

ومجال الأسفار هو الشرح المتكامل الذي لا يقف عند عبارة واحدة، أو كلمة، أو كما درجنا في مصر أن نقول “آية”، وهو تعبير له خطورة ظاهرة لأن الآيات هي التعبير عن التنزيل اللغوي القرآني، في حين أن الكتاب المقدس كله ليس فيه آيات، بل شهادات.

فشرح الأسفار إذن، هو ألَّا ينفرد الشارح بعبارةٍ من هنا ومن هناك على عادة الهراطقة التي ذكرها القديس باسيليوس في كتابه عن “الروح القدس”، وهي تتلخص في حشد أكبر قدر من نصوص الأسفار لتأييد فكره.

ثانياً: التسليم الكنسي لا يؤيد فكرةً مهما كانت، وإنما هو تأييد ممارسة. فحسب التسليم الكنسي، الثالوث ليس فكرةً عن ثلاثة في واحد، بل شركة محبة تُستعلَن في اتحاد المؤمنين؛ لأن الاتحاد اختبار، والممارسة هي اختبارٌ حيٌّ لا يبدأ بفكرةٍ، بل بما أُعلِن من علاقةٍ جديدةٍ يشهد بها سفر أو الأسفار المقدسة، وتقدَّم كممارسة.

التجسدُ أيضاً ليس فكرةً، لأن الجسد الإنساني ليس فكرة. ولذلك، أكبر عوار يقال الآن عن الإيمان المسيحي هو أنه “مجموعة من الغيبيات”. في حين أنه عكس ذلك تماماً؛ لأن الله المتجسد في اللحم والدم، دخل القاسم المشترك الأعظم بين الله والإنسان، وبين الإنسان والإنسان، وهو الجسد، أو كما نقول “الناسوت”. وأصبح الناسوت، أو -بدقة أكثر- إنسانية يسوع هي مجال استعلان الإلوهة.

إلوهيةُ المسيحِ ليست فكرة “غيبية”، فلا غياب ولا تطلع إلى ما وراء الطبيعة، بل هي أولاً: التعليم المتجذِّر في أن الإنسان هو صورة الله. وعلى ذلك فإلوهية المسيح هي عودة إلى أصل الإنسان، وهي ثانياً: أشواقُ الإنسان إلى ما هو أعظم. فالجذر هو الإنسان كصورة الله التي تنمو الآن حسب صورة الله المُعلنَة في الإنسان يسوع المسيح لكي تدرك إلوهيته.

حلولُ الروح القدس ليس فكرةً، بل يُعرَف الروح القدس فينا من استعلان يسوع بواسطة نفس الروح الذي كوَّن جسده ومسحه في الأردن، وبه صُلِبَ، وبه قام؛ لأنه امتلك الروح أزلياً قبل التدبير، وامتلك الروح القدس في زمن التدبير؛ ولذلك، وهَبَ نفس ما مُسِحَ به للتلاميذ بعد القيامة (يو 20: 22 وما بعده).

يعطي لنا يسوع الروح القدس لكي نكون فعلاً مسيحيين([2]).

السرائرُ ليست منظومةً عقليةً؛ لأن حتى كلمة “سر”، تتحدى كل منظومات العقل مهما كانت. فالسر هو ما يعلو على الممارسة اليومية العادية لأنه لا يوجد له مثيل يشرحه أو حتى يقابله، فيقارَن به. وهو ما دعا الأب C. Vagaggini إلى بذل أكبر جهد يمكن أن يبذله عالم ليتورجيات في إصدار مجلد من 996 صفحة لاسترداد الوعي بما جاء في التسليم الكنسي عن “السر”([3])، وذلك بدلاً من موروث العصر الوسيط: “وسائط النعمة”، أو “نعمة غير منظورة في علامة منظورة”، وهو تعريف السر كما ساد في الغرب في العصر الوسيط.

لقد عانت الأسرار من الهجوم العقلي الفج الذي لا يفهم المحبة، ولا يؤمن أصلاً بالمحبة، وهي آفة الاتجاه العقلي الذي جاء مع حركة الإصلاح الأوربية في القرن السادس عشر؛ لأن المحبة لها منطق وشركة ترفع -حتى- الحواس إلى ما هو أكبر وأشمل من المعرفة الحسيَّة.

والسرائر تؤخذ كلها من الليتورجية، وبالمناسبة، فهي ليست مجرد مجموعة صلوات، بل هي ترتيبٌ يرتفع نحو التاؤريا (الرؤيا) الإلهية للعطاء، الذي يرتكز على ركيزةٍ إلهيةٍ، وهي المحبة الثالوثية.

إننا “نحب لكي نعرف، بعكس آدم الأول الذي يعرف لكي يحب، ولذلك تحدد معرفتُه محبَتَه“.

هذه مشكلة لا يمكن تجاوزها إلَّا بالعودة إلى التعليم المسيحي الحقيقي عن المحبة؛ لأن بالمحبة وفي المحبة تتسع الرؤيا حتى تبلغ إلى الجالس معنا في العليِّة، وعند المذبح ليوزِّع علينا حياته، أي جسده دمه. ولكن الذين غاب عنهم رؤية محبة الثالوث لنا، خلقوا الاعتراضات العقلية التي نقرأها في دهشةٍ؛ لقصور العقل عن إدراك محبة الابن لمَن جاء وقدَّم ذاته لأجلهم.

طبيعة الإيمان المسيحي

تختلف طبيعة الإيمان المسيحي عن أي إيمان آخر؛ لأن الإيمان المسيحي يخاطِب الحقيقة الواضحة التي لا تحتاج إلى برهان عقلي، وهي الإنسان، الجسد والنفس بما فيهما من قدرات. وعندما قال معلم الحق يسوع إن “ملكوت الله داخلكم”، فقد كان يشير إلى حقيقة إنسانية كبرى، وهي أن الإنسان له في كيانه بذرة الإيمان، وهي حرية الاختيار التي تختار دائماً.

الإيمانُ هو اختيارٌ حُرٌّ لِما يريد الإنسان أن يكون، لا أن يبقى في الحال أو الوضع الذي يجد نفسه فيه. من هنا بالذات جاء التعليم عن تجديد الكيان، وعن تجديد الحياة، وعن رفضٍ تام للحياة القديمة التي تخلو من الحرية، تلك الحياة حسب معتقدات وممارسات الناس التي تكبِّل الإرادة، وتشبه “قميص الكتاف” الذي يوضع على “المجانين” للسيطرة على عنفهم.

عندما وصل التعليم إلى تدمير حرية الاختيار، ووضع الله كَسدٍّ منيعٍ أمام التقدم والحرية، انفجرت موجات الإلحاد. وما نشاهده اليوم على اتساع العالم العربي كله، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي من تهكم وسخرية وهجوم لاذع على كل المعتقدات، وكل الكتب المقدسة، هو انفجارٌ عقلي جاء لأن التعليم فشل في أن يقول إن الإيمان مرجعية إنسانية لحياة إنسانية آتية، لا حياة إنسانية سُجِنَت في الماضي.

نحن لا نستطيع أن نحيا حياةً إجتماعيةً بدون التوقيت، وبدون خرائط، وبدون حساب الأيام والأسابيع، والاتجاهات الأربع، وإشارات المرور والقوانين، بل والأعراف الاجتماعية نفسها … هذه كلها تحيط بفراغ الحياة، وتملأ هذا الفراغ لكي يحيا الإنسان حُرَّاً، ولكي يمارس حياته كما يجب، وكما يريد.

إنَّ بشارة الإنجيل هي الخبر المفرح لما يجب أن تكون عليه حياة الإنسان. المسيح يسوع هو خارطة طريق الإنسان إلى الإنسان، ومن ثمَّ إلى الله. هذا هو التعبير المعاصر عن “الكلمة صار جسداً وسكن بيننا” كإنسانٍ تعلِنُ إنسانيتُه الإلوهةَ في جوهرها الصحيح، لا كما يتصورها الإنسان، ولا كما جاءت في تقاليد السابقين. ولعل من يقرأ الأناجيل الأربعة يكتشف أن المسيح يسوع لم يقتبس أيَّ نصٍّ من نصوص العهد القديم لشرح أي تعليم، وأن ما ورد من نصوص العهد القديم كان في الجانب الدفاعي ضد هجوم الشيع التي لا تعرف إلَّا الحرف مثل الفريسيين، وهم أقرب إلى الحركات السلفية المعاصرة في المسيحية والإسلام.

لكن يسوع ابن الإنسان مُعلِن الآب في إنسانيته جاء ليقول: “الذي رآني فقد رأى الآب”، بل يمضي ليقول عن الحياة الأبدية كاختيارٍ أبدي للإنسان: “وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته” (يو 17: 3)؛ لأن الإله هنا ليس هو “يهوه”، بل الآب، وهذا ليس تغييراً في الأسماء، بل تقدُّماً في الإعلان. ولذلك، لم يتحدث المسيح عن “الله”، أي “يهوه” إلَّا مرتين، الأولى على الصليب، والثانية بعد قيامته. وبعد القيامة يقول: “إلهي وهو إلهكم”، أي الآب الذي في يديه “استودع روحي”، وهو الذي أقام يسوع من الأموات. فقد جاء الاستعلان الجديد، بعهدٍ جديد، جعل الله هو الآب مُعلَناً في بنوةٍ تُقدَّم كهبةٍ، وتُختارُ في اختيار حُرٍّ. هنا يصبح الاختيار والاختبار هو التذوق الإنساني للحياة الإلهية.

الإيمان المسيحي هو اختيار مصير، ورحلة اكتشاف. وحقاً قال واحدٌ من أعظم لاهوتي القرن الخامس، مكسيموس المعترف: “الشكُ فضيلةٌ، إذا ظلَّ سؤالاً يبحث عن إجابةٍ. ويصبح رذيلةً إذا ظنَّ الإنسانُ إنه سؤالٌ وجوابٌ معاً، أو هو الجواب الوحيد”. ولم يكن ظهور الرب يسوع لتوما، رفضاً للشك، بل دعوةً لمواجهة الشك بالاستعلان والاختبار، لكي يصبح الاختبارُ اختياراً: “ربي وإلهي”.

والمصير هو أن يحيا الإنسان حياةً إلهيةً، أي أبدية: “هبة الله هي حياة أبدية في المسيح”، أي مشاركة ذات مصير الحي القائم من بين الأموات. والهبةُ لا تُفرض، ولا تُعطى لقهر الحرية، بل هي “تودُّدُ” الله ببشارة الفرح والخلاص والبقاء حياً في أعلى صورة للحياة مع الله، وفي الله نفسه.

لقد مرَّ وقتٌ طويل في حرب العقائد بين جهات متصارعة على الألقاب والنفوذ، وأخجل من أن أقول، وعلى الأموال التي تأتي في الانتقال من خدمة إلى أخرى، أو كنائس الدرجة الأولى، أو كرسي البطريركية الذي بات مهدداً بحربٍ عقائدية تشعلها مواقد الجهل والسعي نحو الإيقاع بالآخرين.

وعندما تصبح العقائدُ أفكاراً، ويصبح الخلافُ هو على تفسير، عندئذٍ تغيب حقائق الإيمان، وتختفي صدمة التجسد، بل وعثرة الصليب.

التجسدُ لا يسمح بالسباحة العقلية في بحر الكلمات والأفكار؛ لأن التجسد صخرةٌ لا يمكن لكل أمواج الفكر أن تعلو عليها وتغرقها في بحر الحروف والألفاظ. يسوع المسيح الإله المتجسد، مشاركٌ لنا في إنسايتنا، وعندما نرتل: “أخذ الذي لنا وأعطانا الذي له”، فلا مجال للتفسير، بل المجال هنا للشرح. هذه ليست مجرد كلمات، بل هي حركة المحبة التي تبادُل الإنسان مكانه لكي ينتقل الإنسان إلى مكان الكلمة المتجسد. والكلمة المتجسد ليس مجرد إنسان، بل هو الإله الوحيد وابن الآب. وعندما يأخذ مكاننا لكي نأخذ مكانه “أجلسنا معه في السمايات” كما قال بولس العظيم، فإن الشرح يجب أن ينصب على المصير، وعلى ما يحدث للكيان الإنساني، ذلك القاسم المشترَك مع الكلمة المتجسد.

لقد تجسد الكلمة، ومن عجبٍ، أننا نصارع نحن لكي نعيد التجسد إلى مربع الكلمات ونترك الكيان الإنساني!!

إن تحول كيان الابن الوحيد ابن الآب إلى “ثمن يُدفَع لخطايا الإنسانية”، هو مثالٌ صارخٌ لما نقول. هذه الفكرة تخلع التجسد، وإلوهية الرب، والثالوث من الوعي الإنساني، وتحول الحي ابن الله إلى فكرةٍ في عقل الإنسان. لأنه، عندئذٍ -طبقاً لهذه الفكرة- “ليس المساوي، أو الواحد مع الآب في الجوهر”، ليس هو “ابن محبة الآب”، وليس هو الإله “خالق كل الأشياء” بحسب التسليم الكنسي وشهادة الأناجيل الأربعة، بل بعد سلسلة هذه الاختزالات الشيطانية كلها، يصبح الابنُ ثمناً!

يا لتعاسة هذا الفكر، فقد تحول الأقنوم أو الشخص إلى ثمنٍ مثل ما يُدفَعُ في الأسواق، وتحولت محبة الله الحرة الباذلة إلى قضيةٍ قانونيةٍ تجعل الابنَ يُدفَعُ ثمناً لخطايا لم يمارسها، بل هي -في الحقيقة- الأمراض التي جاء لكي يعالجها بأفعاله الإرادية.

هكذا ضاعت المحبة الإلهية، ودخلنا ذلك النفق المظلم طوال أربعين عاماً لم يجسر فيها أحدٌ -إلّا عددٌ لم يتجاوز أصابع اليد الواحدة- على المناداة علناً بأن المحبة ضاعت تحت معول الفكر القانوني الغريب تماماً عن الأرثوذكسية.

لعله بات من الواضح الآن أن طبيعة الإيمان هي أنه دائرة الحياة التي تُقدَّم للإنسان لكي يختارها، وأن هذا الاختيار يحول كيان الإنسان إلى اتجاه آخر، إلى الحياة الإلهية أو الأبدية، أو قل ما شت من الأسماء، طالما أن لهذه الأسماء مرجعية تؤكد صحتها، وهي تجسد ابن الله الكلمة.

ولعله بات من الواضح أن الإيمان المسيحي يضع الإنسان أمام إنسانيته كما يجب أن تكون عن طريق تحول كياني، سوف نعود إليه لكي ننقذ الإيمان من وحشية الهجوم الإلحادي الجديد الذي يظنُّ أنه يهاجم المسيحية، في حين أنه -في الحقيقة- لا يهاجِم إلَّا التراث الشعبي الذي دخل من الباب لخلفي للجماعة المسيحية في أعوام غياب الوعي.

المسيح قام، وأقام حياتنا العقلية فيه.

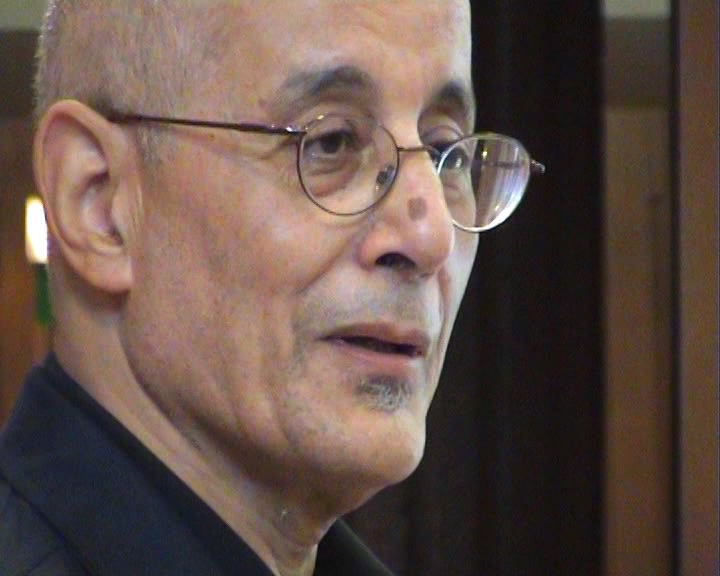

دكتور

جورج حبيب بباوي

مايو 2014

([1]) شرح إنجيل يوحنا، المجلد الأول، ص 175، وما بعدها، سلسلة نصوص آبائية رقم 142، المركز الأرثوذكسي للدراسات الآبائية، القاهرة، 2009.

([2]) القديس باسيليوس، الروح القدس، ف 10: 26، ترجمة د. جورج حبيب بباوي، مطرانية الغربية للأقباط الأرثوذكس، الكلية الإكليريكية اللاهوتية، سلسلة آباء الكنيسة رقم 11، مايو 1981، والطبعة الثانية قيد الطبع.

([3]) Theological Dimension of the Liturgy ISBN – 10 – 0814609287.

2 تعليقان

سيدى الدكتور جورج

السلام لك

بالطبع كلام المختبرين للحياة فى المسيح يسوع يختلف عن من يطنطنون بهذيان عقولهم

شكرا لك لانك فى كل مرة تؤكد ان الروح القدس مازال يعمل فى كنيسته

و لكن اذا سمحت العبارة التالية وردت فى المقالة بحاجة الى شرح:

إلوهيةُ المسيحِ ليست فكرة “غيبية”، فلا غياب ولا تطلع إلى ما وراء الطبيعة، بل هي أولاً: التعليم المتجذِّر في أن الإنسان هو صورة الله. وعلى ذلك فإلوهية المسيح هي عودة إلى أصل الإنسان، وهي ثانياً: أشواقُ الإنسان إلى ما هو أعظم. فالجذر هو الإنسان كصورة الله التي تنمو الآن حسب صورة الله المُعلنَة في الإنسان يسوع المسيح لكي تدرك إلوهيته.

ارجو الايضاح خاصة ما تحته خط

الأخ أيهاب جورج سلام رب المجد يسوع

ألوهية المخلص وخلق الإنسان على صورة الله

ما نُطلِق عليه اسم الغيبيات هو فكرة عامة لا يوجد لها شاهد من التاريخ، ولا يوجد لها حتى علامة أو رمز يؤكد وجودها.

لوهية الرب يسوع لها ثلاث ثوابت:

1- خلق الإنسان على صور الله ومثاله، وهو خلق الإنسان بطبيعة روحية عاقلة تسعى إلى ما هو أعظم وأجمل وأكمل من الحياة البيولوجية العادية. الحياة السامية التي ترتفع إلى ما هو فوق الوجود البيولوجي، وهي الحياة العاقلة التي لها جذر إلهي، وهو حرية الاختيار ورغبة عارمة لدى الإنسان في أن يتجاوز الواقع الذي يحياه. وهو ما عبَّر عنه الإنسان بالغناء والشعر والموسيقى والفلسفة وسائر العلوم الإنسانية التي تؤكد أن الإنسان يمتلك قدرة عقلية جاءت كهبة من اللوغوس الخالق Logos. جاء اللوغوس نفسه لكي يعطي للحياة الإنسانية كمالها ويملأ الحياة العقلية بما هو جديد وأفضل؛ لأن الإنسان حسب تعبير القديس أثناسيو هو “ظل الكلمة”، يتبع الكلمة مثل تبعية الظل للنور.

2- في تطلع الإنسان إلى ما هو أجمل وأعظم وأكبر وأكمل، جاء تجسد الكلمة “والكلمة صار جسداً وسكن بيننا”، فصار وجود الكلمة في الجسد هو إشارة واضحة على أن إلوهة المسيح تُدرَك لا من نصوص، بل من الحياة الإلهية التي عاشها في الجسد لأنه جاء لكي يعلن لنا أبوة الله الآب من خلال حياته. وهنا بالذات، تؤكد الأرثوذكسية الحقة أن حياة الرب وتعليمه هما معاً فعل واحد لا يمكن فصله؛ لأن حقيقة الإلوهة استُعلِنَت في المحبة والتواضع الذي جعل الكلمة يقبل حياةً جسدانية إنسانية ويرفع هذه الحياة من خلال وحدانية شخصه وتعليمه إلى معرفة ثابتة يقينية؛ لأن قبوله للإنسانية عبَّر عنه التجسد، ومحبته عبَّر عنها الصليب، وقوته استُعلِنَت في القيامة.

لذلك عندمانقول إن إلوهية الرب يسوع هي متجذِّرة في حقيقة وجود الإنسان، فنحن نعني ذلك الوجود الذي لم تعد الفكرة تنفصل فيه عن الحياة، وهو ما جاء به تجسد الكلمة لأن انفصال الفكرة عن الكيان هو ما يسمى بالاسم العام لدينا وهو “السقوط”، فهو الشرخ الذي أصاب الكيان الإنساني، لكن المسيح رب الحياة جاء متجسداً، ولم يجيء بكتاب. وجاء معلناً الحياة بالوجود في الجسد؛ لأن الوجود الجسداني للإنسان هو وجود ثابت لا يمكن إنكاره.

3- وهي دعوة المسيح لنا لكي نشترك في حياته حيث لا يمكن فصل التعليم عن الشخص، ولا يمكن فصل كلاهما عن الحياة الإنسانية في شكلها الضعيف والمريض والمنكسر، وفي دعوتها إلى حياة جديدة. يسوع دعى الإنسان لأن يكون إنساناً في “التطويبات”، وفي رد ثوابت الشريعة إلى القلب لا إلى الحرف، وفي البحث عن أهداف الوصية التي تسمو بالإنسان كإنسان، وهكذا ردَّ المسيحُ إلينا إنسانيتنا؛ لأنه جاء لكي يجدد الصورة الإلهية التي فينا بالمحبة وبعمل إلهي مباشر. عودة الإنسان إلى صورة الله هي سر فرح الإنسان بالمطلق، ذلك المطلق الذي لا وجود له إلَّا في “الملكوت”، وفي شركتنا في حياة الثالوث. وقراءة دقيقة لإنجيل يوحنا/الإصحاح السابع عشر بالذات، تؤكد لنا أننا دُعينا إلى حياة جديدة هي حياة يسوع، وأن التعليم الذي جاء به يسوع هو الباب الذي منه ندخل إلى هذه الحياة الجديدة لكي نصبح فعلاً كل منا إنسان حقيقي وليس إنساناً مزيفاً يحيا حياةً فكريةً منفصلةً عن الكيان نفسه.

أخيراً: الحياة الإنسانية الخاضعة للشريعة أو الناموس هي حياة تحاصر الوجود الإنساني؛ لأن الإنسان يراقب ذاته دائماً: هل أنا طاهر ونقي؟ هل أنا خالفت الوصية؟ هل فعلت ما هو مطلوب مني؟ ولذلك ترد الشريعة الإنسان إلى كيانه المنقسم والقديم والساقط والمنكسر. لكن دعوة الإنجيل هي دعوة التحرر من الإنسان القديم أو العتيق، وهو ما دعانا إليه الرب باسم “جحد الذات”، أي رفض الحياة حسب مقاييس الحياة الآدمية الساقطة، أو ما أعطاه رسول الرب بولس اسم “الإنسان القديم” الذي يفسد بالغرور وبالشهوات.

وهذا ما كنت أقصده بجذر الحياة التي فينا “التي تنمو حسب صورة الله المعلنَة في الإنسان يسوع المسيح”؛ لأننا قبلنا إلوهية الرب من تجسده. وربما تحتاج هذه النقطة الأخيرة إلى إيضاح؛ لأننا نحشد نصوص الكتاب المقدس للدفاع عن إلوهية الرب وننسى أن هذه الإلوهة معلنَة في تجسده.

صوت الكنيسة يقول: “أخذ الذي لنا (أي الإنسانية) وأعطانا الذي له (أي حياته الإلهية المتجسدة)”

أرجو أن أكون قد أجبت عل سؤالك.

الرب يبارك حياتك وحياة الجميع

جورج حبيب بباوي

24 مايو 2014